種類が多すぎる!!米、玄米の選び方を教えます。

一言にお米と言っても、日本各地に米処があり、定番の品種から新しい品種様々な物があります。

白米ほど多岐にわかっているわけではありませんが、玄米も選びきれないほどの種類があり、どう選んでいいか迷ってしまう方もいらっしゃると思います。

そこで、玄米のマイセンおすすめの玄米の選び方を解説します。

1.産地の違い

お米の産地というと、どこを思い浮かべますでしょうか。

魚沼産コシヒカリが有名な新潟やあきたこまちの秋田、他にも山形や宮城、茨城、福島、長野、岐阜など全国で稲作が盛んな地域があると思います。

福井県も美味しいお米が作られている地域であり、

「我が家のお米は ここのお米!」

といったこだわりを持たれている家庭も少なくありません。

最近は、色々な品種が群雄割拠していますが、圧倒的認知度と人気度を誇るコシヒカリのように同じ品種なのに「◯◯産!」と作られている地域をブランド、付加価値として販売されているのをよく見かけます。

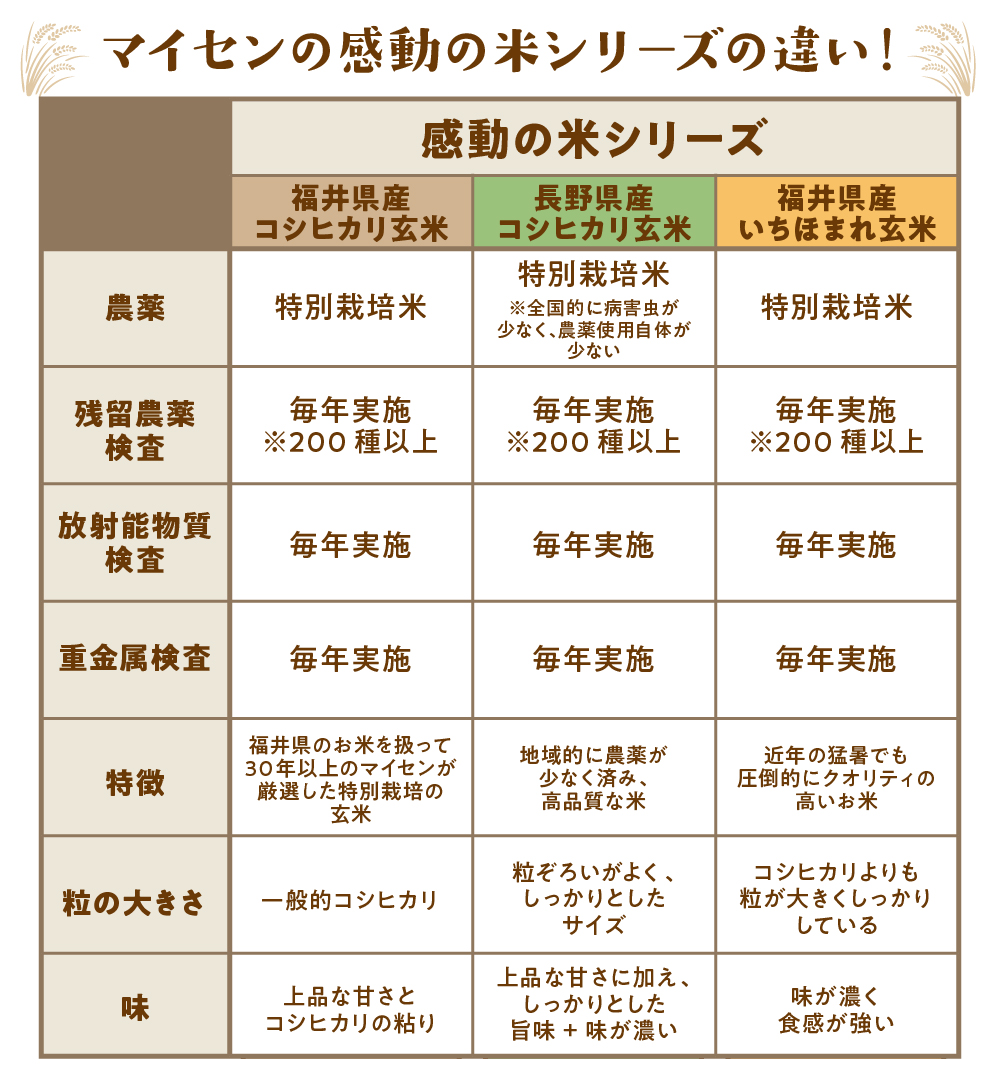

マイセンも「福井県産感動の米コシヒカリ」と「長野県産感動の米コシヒカリ」の2県のコシヒカリを取り扱っています。

では、なぜこの「◯◯産」という部分を強調しているのでしょうか。

様々な意見はありますが、マイセンは育成環境の違いにあると思います。

例えば、マイセンで販売している「長野県産感動の米コシヒカリ玄米」は、長野県東部の佐久地方で作られているコシヒカリです。

この地域は、標高が600~700Mあり気温が上がりにくく、昼夜の温度較差が大きい土地です。

この環境の為、風に乗ってやってくる病害虫や稲の病気が少なく、元々の農薬使用量も少なくなります。

つまり、特別栽培米として半分量にした時も他の地域よりも農薬使用量を制限できていることになります。

近年猛暑による米の品質低下が著しく、特に猛暑に弱いコシヒカリは大打撃を受けています。

米の生産量トップ3は、1位が新潟、2位が北海道、3位が秋田県であり比較的涼しい地域がノミネートしています。

そういった背景から涼しい長野のように地域による特性が米処毎に存在します。

※農林水産省 米生産量上位について https://www.maff.go.jp/j/kids/crops/rice/farm.html

2.品種の違い

産地だけでも大変ですが、ここにまだ品種が加わってしまうと本当にお米の種類は多岐にわたります。

日本各地で色々な品種名のお米が開発され、近年は、各地新ブランド米が群雄割拠しています。

例えば、福井では、「ハナエチゼン」「コシヒカリ」「いちほまれ」などが有名です。

こういった品種を並べた時によく「どれが一番美味しいの?」と聞かれますが、どれも違う美味しさがあり、自分に合った物が一番美味しいと言えます。

福井県の場合

・「ハナエチゼン」

こちらは、「コシヒカリ、いちほまれ」よりも早く実るお米です。

福井で新米第一号といったらハナエチゼンです。

味としては、お寿司に使われる事からも「コシヒカリ、いちほまれ」よりすっきりした味で、軽やかな食味のイメージを持ちます。

「コシヒカリ、いちほまれ」のように甘さや米の主張が強いのが苦手な方にはおすすめです。

・「コシヒカリ」

みんなが知っている品種といったら「コシヒカリ」でしょう。

上品な甘さと強い粘り、福井のコシヒカリは柔らかめです。

広い地域で作られているので、地域によって食感や香り、味が変わると言われています。

「コシヒカリ」だけでも食べ比べが出来てしまう。

そんな品種です。・「いちほまれ」

福井県やマイセンが今推している品種です。

「コシヒカリ」の生みの親の福井県が新たに生み出した品種で、ポストコシヒカリと言われている次世代米です。

コシヒカリの弱点の「風、猛暑、病気」に強く、猛暑に悩まされコシヒカリで苦戦している福井県でも日本穀物検定協会「米の食味ランキング」で特Aを取れるポテンシャルと安定性を持っています。

もちろん特Aを取っているのですから味は抜群で、「コシヒカリ」より粒が大きくもちっとした食感が特徴です。

風味も強く、存在感あるお米が好きな人におすすめの品種です。

などなど、品種による違いが各地域、品種毎に存在するのですから迷うのは当然です。

なので、今回のような解説を見ながら自分にあったお米を探して見ましょう。

3.農薬の違い

農産物を購入する際に残留農薬に気をつけて無農薬や減農薬の農産物を選ばれる方も多いのではないでしょうか。

ネットで「無農薬、減農薬」で検索をかければ大量に見つかり、ここでもまた選ばなくてはいけません。

農産物を販売しているサイトも大手通販から個人通販、農家直送などなど多岐にわたります。

ネット通販では、個人情報やカード情報を入力する以上信用出来るサイトかなども選ぶ対象になって来るかと思います。

そこでおすすめするのが、「特別栽培農産物」と表記して販売しているサイトです。

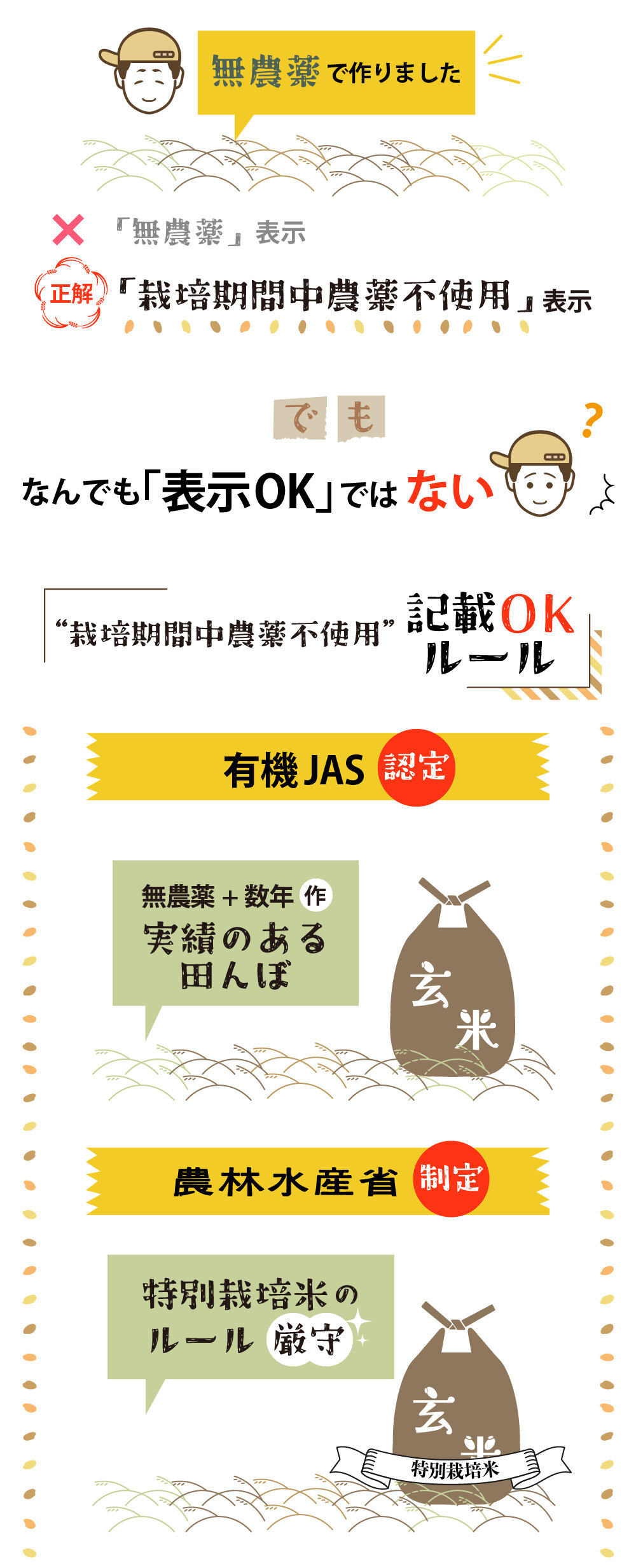

「無農薬、減農薬」という表示で農産物を販売することは禁止されているのはご存知でしょうか?

農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で示されています。

他にも「オーガニック」や「有機栽培」などの表示にも制限があり、「有機JAS認証」という物が必要です。

この認証は、生産者が畑や田んぼ毎に取得する物で、多額の費用を負担し毎年更新審査を受けて維持しています。

こういったガイドラインを守っているサイト、認証を取っている生産者は、販売者や商品を直接見て買うわけではないネット通販での「信頼」につながると考えます。

4.残留農薬検査の違い

「無農薬」という文字を見ると農薬が一切かかっていない商品という印象を受けると思います。

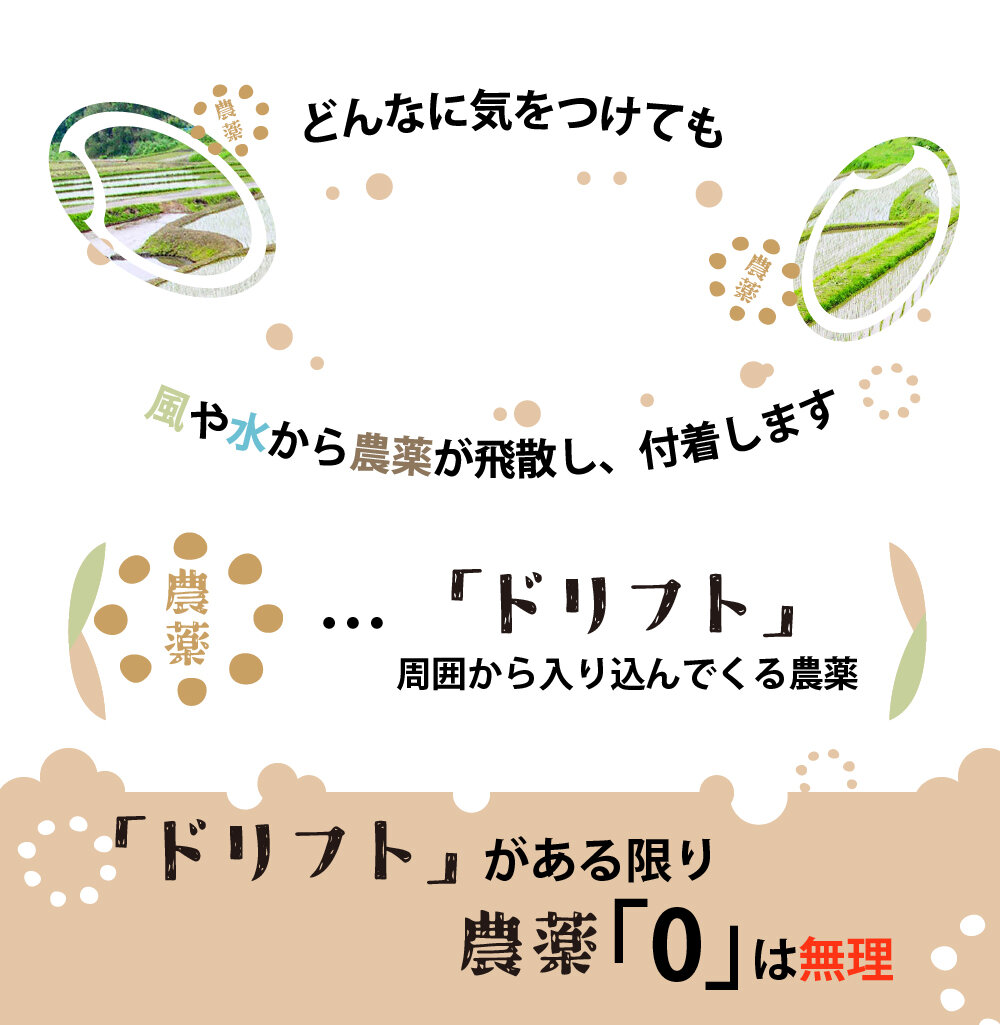

しかし、本当に一切の農薬がかからないという保証は物理的に不可能です。

お米の場合ですと、ずらっとならんだ田んぼの中でAさんの田んぼでは、一切農薬を使っていません。

お隣のBさんの田んぼは、小型ヘリで農薬を散布しています。

農業用水路の上流にあるCさんの田んぼは農薬を使用しています。

この場合Aさんの田んぼに農薬が入り込まない方法はあるのでしょうか?

こういった農薬散布時の飛散(ドリフト)を無くすというのは現実的ではありません。

これは周りが農薬を使っているのが悪いという事ではありません。

無農薬だと証明する方法がないという事です。

国のルールで収穫時までに農薬が分解されるように使用できる時期が設定されているのでこういった交差汚染は、問題ではありません。

ですので、誤解を与えないための「無農薬表記の禁止」と「特別栽培農産物」という名前の変更がなされました。

それでも本当に残っていないか、ルールを守っているのかは不安が残る所です。

マイセンでは、毎年「残留農薬、重金属、放射能物質」の検査を行っています。

検査を行う事で安全と安心を担保するのが必要だと考えています。

5.加工方法の違い

白米は、玄米を精米して糠(ぬか)を削った物ですが、玄米にも加工作業があるのをご存知でしょうか?

農家さんから来た状態の玄米は、石や泥、死米、虫に食われた玄米などなど色々な物が混ざっています。

こういった異物を除去してから玄米食用の玄米は袋に詰められて販売されています。

精米する用の玄米か、玄米として食べる用の玄米か確認して購入することをおすすめします。

マイセンでは、ここから更に未熟米(白っぽい玄米)や緑色の米(活き青米)も選別し、飴色の玄米にしてから販売しています。

この緑色や白っぽい玄米は、実は選別してしまうと商品が1~2割減してしまいます。

それでも美しく美味しい玄米にこだわり、熟練したスタッフが毎日厳しく選別しています。

こういったこだわりの部分も各社色々ございますので、選ぶ基準になりえます。

6.まとめ

以上、お米と玄米の選び方解説でした。

インターネットで簡単に物が変え、個人から企業まで様々な商品が購入できる昨今、情報過多で何を選んでいいかも分からなくなってしまいます。

そういう時に上記5点のポイントに注目して情報を精査し、ご納得してお買い上げいただけると幸いです。